環境研究総合推進費 戦略的研究開発課題(S-21)

環境研究総合推進費 戦略的研究開発課題(S-21)

本プロジェクトに関連するイベントを掲載しています。

今後も順次更新予定です。

| 開催日 | イベント名 (開催地) | 概要/URL | 写真等 | 参加者数 (人) |

|---|---|---|---|---|

| 2024/01/30 | 推進費S-21生物多様性と社会経済的要因の統合評価モデルの構築と社会適用に関する研究 第2回全体会合・アドバイザリーボード会合(東京大学弥生講堂一条ホール) | ・プロジェクト全体概要の説明、各テーマリーダー5名による研究発表、質疑応答 ・アドバイザー、環境省、プログラムオフィサーによる講評 ・ハイブリッド開催 |  | 対面参加:55 オンライン参加:59 |

| 2024/03/25 | S-21 International Advisory Board Meeting (Online) | ◆国際アドバイザリーを招待し、オンラインで会合を開催 ・Prof. Garry Peterson (Stockholm Resilience Centre, Stockholm University) ・Prof. Carolyn Lundquist (National Institute of Water & Atmospheric Research Ltd (NIWA) ・Prof. Laura Pereira (Global Change Institute, Wits University; Stockholm Resilience Centre, Stockholm University) ◆発表内容:S-21プロジェクト概要説明、各テーマリーダー5名による活動報告、質疑応答。 ◆目的:国際アドバイザリーからのプロジェクトの改善に向けたフィードバックの収集、国際的な協力やネットワーキングの機会の議論、そして将来の国際政策枠組みへの貢献の検討 | - | 45 |

| 2024/06/21 | IPBESシナリオ・タスクフォースメンバーとの交流セッション (東京 新橋I) | Nature Futures Framework (NFF)を使ったシナリオ分析の海外の事例について学びつつ、今後の研究連携を話し合う。ハイブリッド開催。 ◆発表者と発表タイトル ・芳賀 智宏(大阪大学)How can modelers use the Nature Futures Framework?: A case study in Japan ・Shruti Lahoti (IGES): Methodological Overview and Application of the Nature Futures Framework (NFF) ・Laura Pereira (Global Change Institute, Wits University; Stockholm Resilience Centre, Stockholm University): Let’s go with African Futures and the case of Mombera Rising ・Carolyn Lundquist (National Institute of Water & Atmospheric Research Ltd (NIWA)): Utilising the Nature Futures Framework to inform Aotearoa New Zealand’s environmental monitoring framework ・Rajarshi Dasgupta (Indian Institute of Technology): Decentralization and democratic reform: The ‘Nature for Society’ pathway for forest transition in India |  | 対面参加:16 (その他オンライン参加もあり) |

| 2024/07/21 | 推進費S-21生物多様性と社会経済的要因の統合評価モデルの構築と社会適用に関する研究 ポスターセッション・全体会合(東京大学弥生講堂一条ホール) | ◆ポスターセッション:ポスター件数63件について各自フラッシュトーク、ポスターセッション(対面) ◆地域サイト成果総合化・ディスカッション(ハイブリッド) ◆全体会合・ディスカッション(ハイブリッド) | - | 対面参加:92 オンライン参加:4 |

| 2024/11/01 | 第1回大阪「生物多様性の保全に向けたネットワーク会議」(大阪府大阪市) | テーマ「食から考える生物多様性」 基調講演「持続可能な食のための3つの課題とわたしたちにできること」 渡部厚志氏(公益財団法人地球環境戦略研究機関上席研究員) グループディスカッション https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000448929.html | - | 40 |

| 2024/11/08 | ネイチャーポジティブな地域のシナリオづくりワークショップ(宮城県南三陸町) | 私たちは地域の現状を直視し、より持続可能な未来の姿について、解像度を高めていく必要がある。第3回南三陸いのちめぐるまち学会の前夜祭第一部として、このワークショップは、S-21の研究代表を務められているIGESの齊藤修による、「ネイチャーフューチャーフレームワーク」という考え方を用いた南三陸でのネイチャーポジティブな未来のシナリオを参加者と一緒に作り上げる。 https://inochi-meguru.net/3rd_conference/#poster |  | 40 |

| 2024/11/24 | 自然共生のみらい会議(新潟県佐渡市) | 佐渡島で自然環境の保全や自然資源の活用に取り組む島内外の人々が一堂に会して情報交換を行う。 https://www.city.sado.niigata.jp/site/sdgs/66120.html | - | |

| 2025/01/14 | 推進費 S-21:生物多様性と社会経済的要因の統合評価モデルの構築と社会適用に関する研究 拡大アドバイザリー会合(兼第3回全体会合) (東京大学弥生講堂一条ホール) | ・プロジェクト全体概要の説明、各テーマリーダー5名による研究発表、質疑応答 ・アドバイザー、審査員、プログラムオフィサー、環境省、ERCAによる講評、質疑応答 ・ハイブリッド開催 |  | 対面参加:59 オンライン参加:38 |

| 2025/01/23 | 第2回大阪「生物多様性の保守に向けたネットワーク会議」(大阪府大阪市) | ・テーマ:食から考える生物多様性 ・基調講演「大阪の食文化から考える生物多様性」 京都大学大学院地球環境学堂 准教授 深町 加津枝氏 |  | 36 |

| 2025/03/11 | 第3回大阪「生物多様性の保全に向けたネットワーク会議」(大阪府大阪市) | ・テーマ:食から考える生物多様性 ・基調講演「地球とカラダに優しい食卓をーエコロジカルフットプリントを学んで実践へー」 大阪大学工学部 環境・エネルギー工学科 助教 松井 孝典氏 |  | 対面参加:40 オンライン参加:10 |

| 2025/03/21 | ESP 11th World Conference Webinar Session T6 「Future scenario analysis and planning of biodiversity and ecosystem services by using the Nature Futures Framework from local to national scales」 (ウェビナー) | テーマ:Nature Futures Framework を活用した生物多様性と生態系サービスの将来シナリオ分析と計画 Nature Futures Framework(NFF)は人々、自然、そして母なる地球にとって望ましい未来のシナリオとモデルの開発を支援するために設計されました。NFFの背景と発展、技術的な更新、日本でのケーススタディについて紹介するウェビナ―です。 スピーカー: ・地球環境戦略研究機関(IGES)上席研究員 齊藤 修氏 ・大阪大学 特任助教 芳賀 智宏氏 イベント主催者公表YouTube: https://youtu.be/7xadwM8JsKU |  | 参加者:101 (登録者116) |

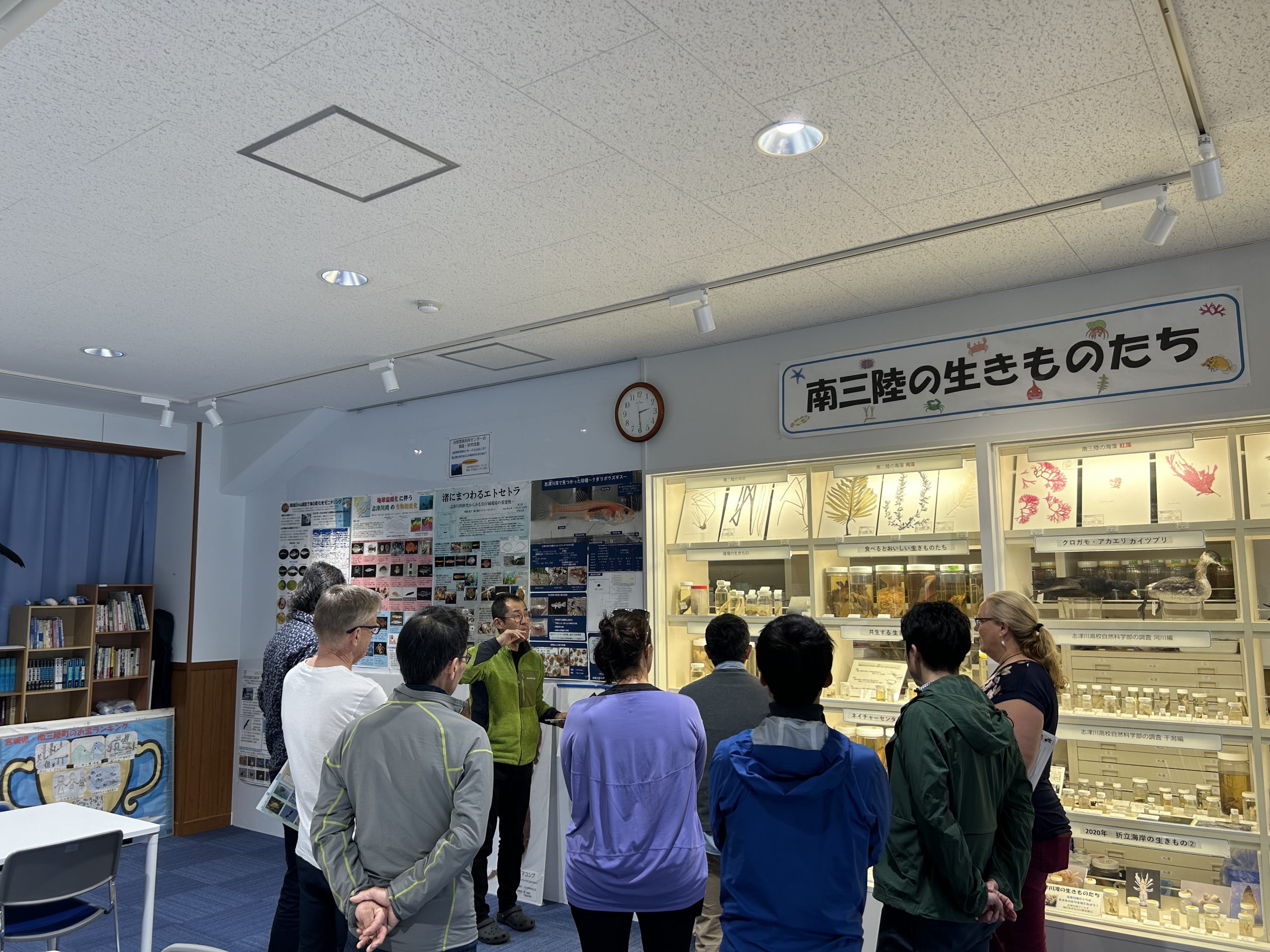

| 2025/03/25-26 | S-21 International Advisory Board Meeting (Minami-Sanriku) | 海外アドバイザリを招聘し南三陸を訪問。 ・Prof. Garry Peterson (Stockholm Resilience Centre, Stockholm University) ・Prof. Carolyn Lundquist (National Institute of Water & Atmospheric Research Ltd (NIWA) ・Prof. Laura Pereira (Global Change Institute, Wits University; Stockholm Resilience Centre, Stockholm University) ◆南三陸での現地視察 ・梨の木畑山林:講師 ㈱佐久 佐藤太一様 ・南三陸BIO:講師 アミタサーキュラー㈱ 岡田修寛様 ◆国際アドバイザリ会合(ハイブリッド) 各テーマリーダー5名による活動報告、質疑応答、海外アドバイザリによる講評 |   | 対面参加:10 オンライン参加:26 |

| 2025/03/27 | [S-21 Project Open Public Event] Exploring Nature Positive Futures(Tokyo/Shimbashi) S-21プロジェクト公開イベント ネイチャーポジティブの実現に向けて:生物多様性の回復と持続可能な未来への挑戦 | 英語/日本語(同時通訳付) ◆プログラム ・「ニュージーランドの環境指標の多様化による自然重視の道筋の推進」 キャロリン・ランドクイスト 国立水・大気研究所(NIWA) ・「意思決定のために将来シナリオを活用する際に不確実性を扱う」 ポール・リードリー パリ・サクレー大学 / 生物多様性・生態学・進化研究所(IDEEV) ・「よりよい人と自然の関係を想像する」 ギャリー・ピーターソン ストックホルム大学・ストックホルムレジリエンスセンター ・「多様な文脈での予測的ガバナンス向上のためのネイチャーフューチャーズフレームワークの実践」 ローラ・ペレイラ グローバルチェンジ研究所、ウィットウォータースランド大学 / ストックホルムレジリエンス センター、ストックホルム大学 イベント詳細 日本語:https://www.iges.or.jp/jp/events/20250327 英語: https://www.iges.or.jp/en/events/20250327 |   | 対面参加:29 オンライン参加:171 |

| 2025/8/5(火)13:30-15:30 | 2025年度IPBESシンポジウム 「ネイチャ―ポジティブ社会の実現に向けたネクサス・アプローチ: IPBES評価報告書を地域の視点で読み解く」 | IPBESが2024年12月に公表した「生物多様性、水、食料及び健康の間の相互関係に関するテーマ別評価(ネクサス評価)報告書」は、生物多様性や水、食料、健康、気候変動の間の複雑な相互関係の現状評価と将来予測に基づいて、課題ごとの「縦割り」対策の弊害を指摘しました。その上で、分野横断の連携により、多くの課題に対して広くポジティブな効果を発揮する「ネクサス・アプローチ」の具体例や実践方法を提示しています。本シンポジウムでは、ネクサス評価報告書の内容を紹介するとともに、ネクサス・アプローチに関連する研究や地域における実践例を踏まえ、ネイチャ―ポジティブ社会の実現に向けたネクサス・アプローチとは何かについて議論します ◆会場:オンライン(Zoom ウェビナー形式) ◆主催:環境省 ◆共催:公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES) ◆協力:環境省環境総合研究推進費 戦略的研究開発課題(S-21) ◆参加申し込みなどの詳細はこちら:https://www.iges.or.jp/jp/events/20250805 ◆申し込み締切:2025年8月3日(日) 【プログラム】 ・開会挨拶・趣旨説明:環境省 ・基調講演「IPBESネクサス評価報告書からの主要メッセージ」:齋藤 修 IGES生物多様性と生態系サービス領域プログラムディレクター・ 東京大学未来ビジョン研究センター客員教授 ・話題提供 ① 「自然セラピー:Nature on Prescriptionの観点から」:池井 晴美 千葉大学国際高等研究基幹(環境健康フィールド科学センター)テニュアトラック准教授 ② 「南三陸のいのちめぐるまちづくり」:太齋 彰浩 サスティナビリティセンター代表理事・東北大学 生命科学研究科 客員教授 ③ 「カキ養殖1/3革命から10年」:後藤 伸弥 後藤海産・戸倉Sea Boysリーダー ④ 「森里海ひと、あたらしいつながりの歴史」:工藤 真弓 上山八幡宮(南三陸町)禰宜 ・パネルディスカッション |   | オンライン参加:最大390名 イベント結果概要と詳細レポート https://www.iges.or.jp/jp/events/20250805 録画映像(環境省Youtubeチャンネル) https://youtu.be/5owFco_Ydx0 |

| 2025/9/9(火)10:00-12:00 | 土木学会令和7年度全国大会 研究討論会 『ネイチャーポジティブな社会づくりに向けた統合的アプローチ』 | 主題 :最新の⽣物多様性国家戦略では、「ネイチャーポジティブ(⾃然再興)とは、「⾃然を回復軌道に乗せるため、⽣物多様性の損失を⽌め、反転させること」とされている。同戦略では「2030 年ネイチャーポジティブ」の実現に向けて、⼈類存続の基盤としての健全な⽣態系を確保し、⾃然の恵みを維持し回復させ、⾃然資本を守り活かす社会経済活動を広げるために、環境・社会・経済の統合的向上を⽬指す地域循環共⽣圏の考え⽅を踏まえ、⽣物多様性保全、気候変動や資源循環等の様々な分野の施策との連携が求められている。本討論会では、ネイチャーポジティブな社会づくりに向けた多様な取組み、研究事例を共有し、今後の課題と展望について討論する。 会場:オンライン (主催:土木学会環境システム委員会、共催:S-21) 座⻑⽒名/所属 :⿑藤修(地球環境戦略研究機関) 話題提供者⽒名/所属 : ・芳賀智宏・松井孝典(⼤阪⼤学)ネイチャーポジティブな地域づくりを流域スケールで考える ・関島恒夫(新潟⼤学)ネイチャーポジティブな島づくりー佐渡島での取組みー ・重藤さわ⼦(事業構想⼤学院⼤学)⼭ー⾥ー川ー海の連関によるネイチャーポジティブな地域づくりー南三陸での取組みー ・⾼橋康夫(地球環境戦略研究機関)企業による⾃然関連財務情報開⽰タスクフォース(TNFD)への対応 | 参加者:130名 後日動画リンク公開 | |

| 2025/10/10(金) 14:00-15:30 | ISAP2025 持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム 「気候変動問題の解決に向けた自然に基づく解決策(NbS)の各国の実装と現状について」 会場:オンライン (主催:IGES) | 主題 :近年、気候変動問題の解決策の一つとして注目を集めているのが、自然の力を活用した「Nature-based Solutions(NbS/自然に基づく解決策)」です。NbSとは、自然が有する機能を持続可能に利用し、多様な社会課題の解決につなげる考え方であり、2022年の国連環境総会(UNEA)で正式に定義されました。本セッションでは、日本及び各国においてNbSを研究・実践している専門家を招き、NbSに関する現在の状況や最新の知見・事例を共有します。また、参加者とのディスカッションを通じて、NbSの国内外での展開に向けた課題と可能性を探り、今後の方向性を共に考えていきます。 ◆プログラム ・司会:東條 純士 環境再生保全機構(ERCA)上席審議役 ・開会挨拶:福山 賢一 環境再生保全機構(ERCA)理事 ・モデレーター:山ノ下 麻木乃 IGES 生物多様性と生態系サービスユニット リサーチディレクター ・「再生可能エネルギー導入における自然に基づく解決策との最適化に向けて」 齊藤 修 IGES 生物多様性と生態系サービスユニット プログラムディレクター ・「海面上昇で水没する環礁国の生態工学的適応策」 茅根 創 東京大学大学院 工学系研究科 社会基盤学専攻 特任研究員 ・「自然を起点とした課題解決(NbS)に向けた多様な主体の協働 ― 印旛沼流域での研究と実践 ―」 西廣 淳 国立環境研究所 気候変動適応センター 副センター長 |   | 参加者:148名 動画・資料はこちらから https://isap.iges.or.jp/2025/jp/tt-5.html |

| 2026/1/6(火) 10:00-12:00 アドバイザリー会合 13:00-18:00 全体会合 | 推進費S-21生物多様性と社会経済的要因の統合評価モデルの構築と社会適用に関する研究 2025年度アドバイザリー会合・全体会合 会場:東京大学弥生キャンパス一条ホール(ZOOMによるハイブリッド開催) | アドバイザリー会合 ・プロジェクト全体概要の説明、各テーマリーダー5名による研究発表、質疑応答 ・アドバイザー、環境省、プログラムオフィサーによる講評 全体会合 ・各サブテーマリーダー20名による研究発表、質疑応答 農林水産省、国土交通省、大阪府庁からも参加 |   | 参加者:現地36名、オンライン68名 |